搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 生物进化论”相关记录216条 . 查询时间(1.09 秒)

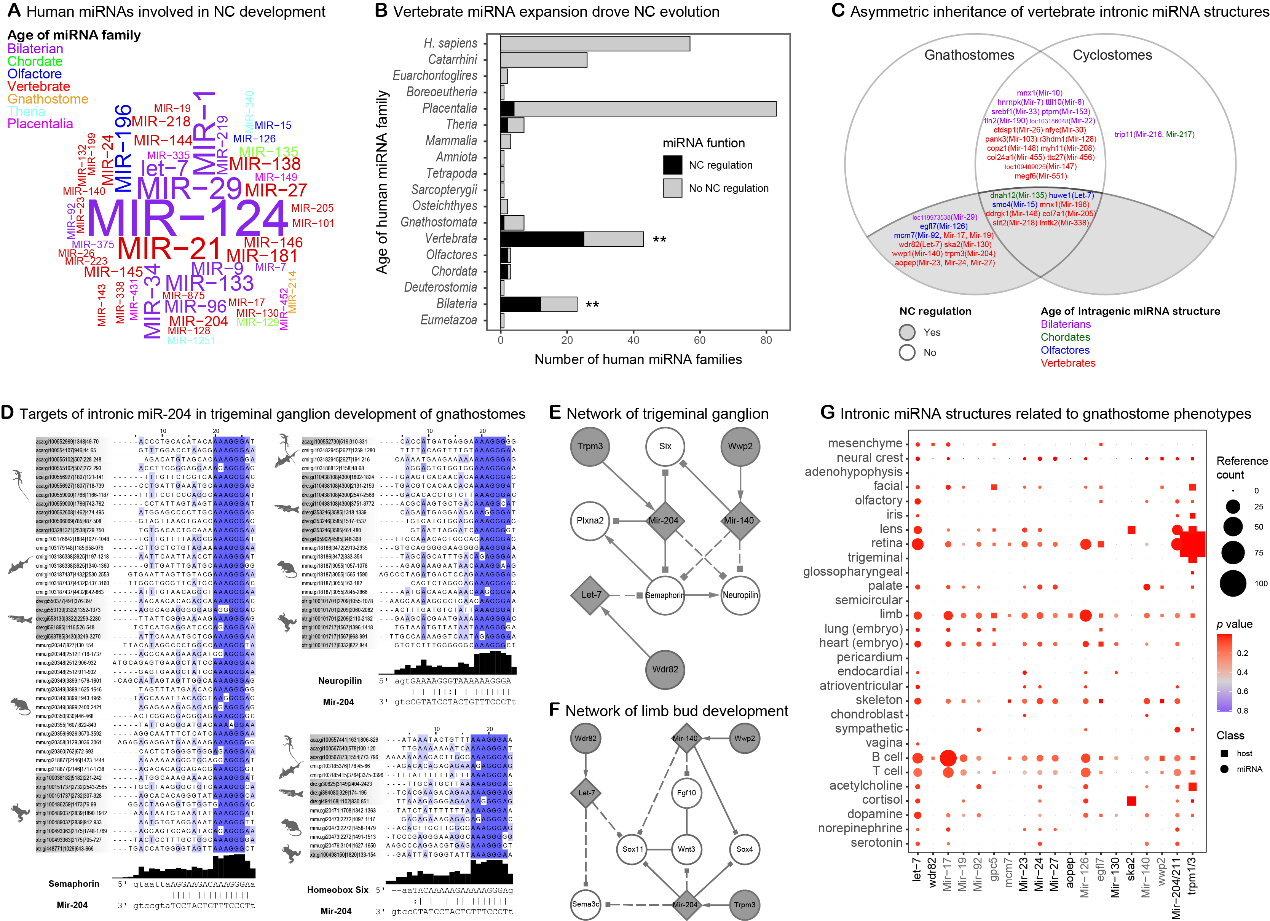

中国科学院海洋所揭示miRNA进化在脊椎动物起源和分化中的关键作用(图)

进化 脊椎动物 基因

2025/4/17

国际分子进化领域期刊Molecular Biology and Evolution刊发了中国科学院海洋研究所李富花研究团队题为“Coding Genes Helped the Origination and Diversification of Intragenic MicroRNAs”的研究成果。该工作揭示了基因内含子中miRNA的发生和分化推动性状进化的机制,并首次阐释了其在脊椎动物起源和早期...

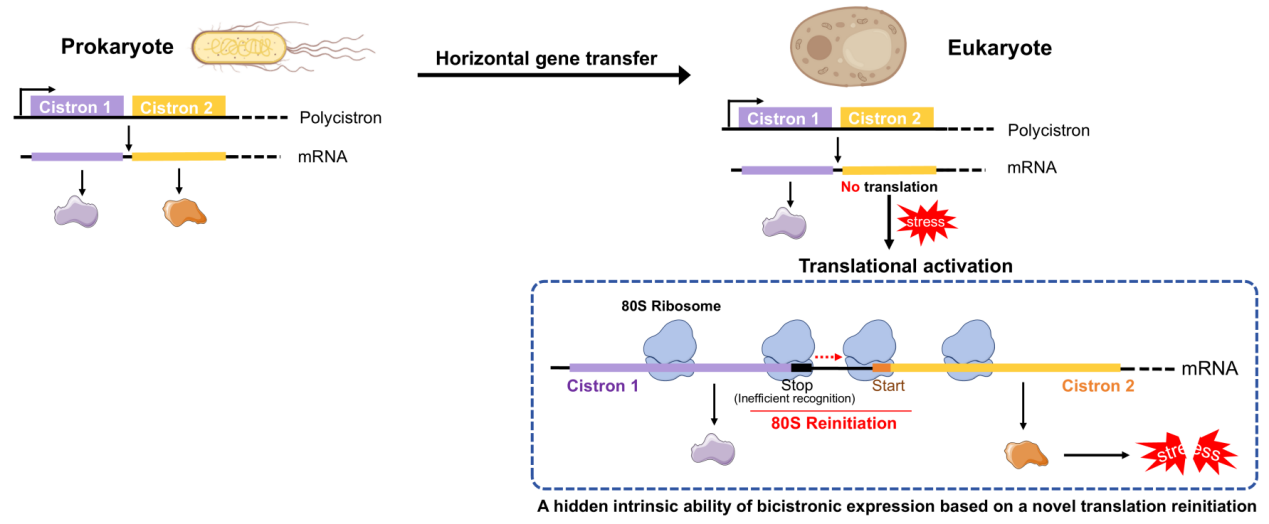

天津工业生物技术研究所在真核生物隐藏的多顺反子表达能力发掘与技术开发方面取得新进展(图)

基因 进化 酵母

2025/4/17

在原核生物中,功能相关的基因大多以操纵子的形式成簇排列,并通过多顺反子转录本实现协同表达。这种多顺反子机制不仅有助于原核生物对复杂生物过程的精确调控,也发展成为一种原核生物特有且高效的基因表达技术手段。然而,随着真核生物进化出依赖mRNA5'端帽结构的翻译起始机制,操纵子结构及多顺反子表达能力丧失,导致常规的多顺反子表达策略难以在真核生物中应用。因此,主流观点认为真核生物已不再具备多顺反子表达能力...

中国科学院假根羽藻适应潮间带环境的基因组进化研究获进展(图)

环境 基因 进化

2025/4/10

假根羽藻(Bryopsis corticulans)是在北温带海洋潮间带广泛分布的大型绿藻。假根羽藻生存需适应不断变化的潮汐、温度和紫外线辐射等环境因素。涨潮时,假根羽藻的光合蛋白可在蓝绿光和绿光为主的弱光环境中捕获光能以满足自身生长需要,并在落潮时进行光保护,以抵御高光强胁迫。近20年来,中国科学院植物研究所科研人员已对假根羽藻的色素组成、光合膜蛋白结构与功能进行了系统性研究,但关于假根羽藻适应...

中国科学院成都生物所李家堂团队首次破译钩盲蛇基因组,揭秘三倍体孤雌生殖进化之谜(图)

李家堂 基因 生殖 进化

2025/4/2

2025年4月2日,中国科学院成都生物研究所李家堂团队在Science Advances上发表一项研究,首次揭示了全球唯一专性孤雌生殖蛇类——钩盲蛇的基因组奥秘。该研究通过多组学技术破解了该物种三倍体基因组构成、孤雌生殖的分子机制及其进化意义,为理解脊椎动物多倍体形成和孤雌生殖适应性提供新的见解。

中国科学院植物所科研人员在假根羽藻适应潮间带环境的基因组进化研究方面取得新进展(图)

环境 基因 进化

2025/3/28

假根羽藻(Bryopsis corticulans)是一种在北温带海洋潮间带广泛分布的大型绿藻。假根羽藻的生存需适应不断变化的潮汐、温度以及紫外线辐射等多种环境因素。涨潮时,假根羽藻的光合蛋白可以在蓝绿光和绿光为主的弱光环境中充分捕获光能以满足自身生长需要,并在落潮时进行有效的光保护,以抵御高光强胁迫。近二十年来,植物所科研人员已对假根羽藻的色素组成、光合膜蛋白结构与功能进行了系统性的研究,然而关...

中国科学院昆明植物研究所青藏高原地衣再添新属(图)

植物 青藏高原 进化

2025/3/12

青藏高原被喻为“世界屋脊”,独特而多样的地理环境,孕育了极为丰富的物种,是全球生物多样性的热点地区。第二次青藏高原综合科考期间,中国科学院昆明植物研究所地衣多样性与进化研究专题组在该地区发现了多个地衣新属种。2025年3月12日,团队在前期青藏高原标本研究的基础上,在该地区再次发现了一个地衣新属:扁盘衣属Pseudosolorina T. Zheng and Li S. Wang。

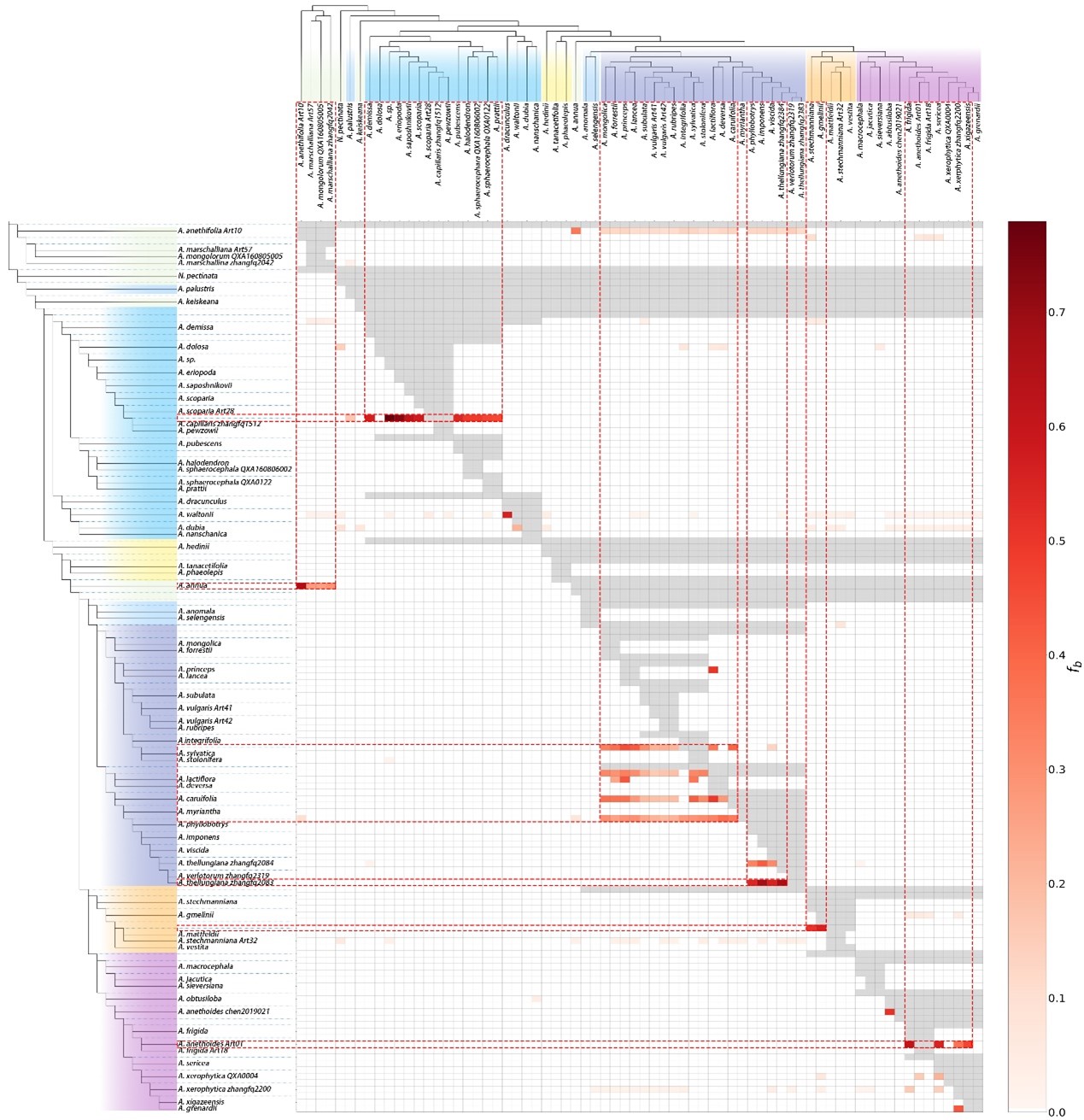

中国科学院兰州分院西北高原所在东亚蒿属系统发育研究中取得新进展(图)

系统发育 进化

2025/3/9

蒿属(Artemisia L.)是菊科(Asteraceae)春黄菊族(Anthemideae)中物种数目最多且多样化程度最高的属之一。高度可变的形态特征、基因融合事件、天然杂交种和多倍体的存在使得蒿属系统发育关系的解决十分困难。蒿属及其近缘属以及蒿属下亚属的系统发育关系一直以来存在许多争议,之前的相关研究多使用单一数据集关注蒿属系统发育关系,对蒿属生物历史地理关注较少。

中国科学院兰州分院西北高原所在骆驼蓬物种形成及适应性进化研究中取得新进展(图)

进化 遗传 解析

2025/2/11

杂交物种形成(Hybrid speciation)在植物进化过程中扮演着重要角色,为植物适应环境变化提供了关键的遗传变异来源。然而,现有研究多聚焦于已明确分类物种之间的遗传分化,而对介于物种与间断杂交实体(Intermittent and hybrid entities,IHEs)之间及其通过自然杂交驱动物种形成和适应性进化的机制关注较少。骆驼蓬属(Peganum L.)隶属于白刺科(...

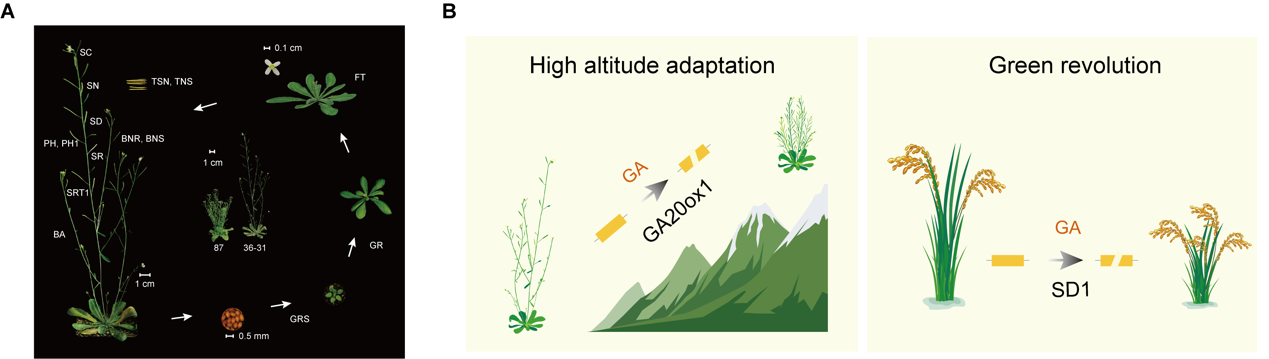

中国科学院植物所郭亚龙研究组在植物适应性进化方面取得新进展(图)

植物 郭亚龙 进化 分子遗传

2024/12/30

青藏高原以低温、强风和强辐射等极端环境特点著称,同时也是全球生物多样性的重要热点地区。模式植物拟南芥在全球广泛分布,西藏地区自然分布的拟南芥为理解植物如何适应极端环境提供了理想材料。

中国科学院成都生物所揭示无尾两栖动物SPF信息素的进化、功能和调控机制(图)

动物 信息 进化 蛋白

2024/12/23

信息素在不同动物类群和物种之间的化学通讯中扮演着关键角色。不同物种间信息素的多样性和普遍性凸显了其在繁殖和交流中的重要作用。在两栖类中,蛋白类信息素在求偶和繁殖行为中尤为重要,有助于调节潜在配偶之间的相互作用并影响繁殖成功率。其中,蝾螈类诱雌肽前体因子类似物(sodefrin precursor-like factor, SPF)因其普遍存在和重要功能而广受关注。在化学通讯为主的有尾目中,SPF信...

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所华龙洞遗址发现豹猫化石新种——柯氏豹猫(图)

古人类 演化 进化

2024/11/27

坐落在长江以南的华龙洞遗址,以其保存完好的30万年左右的古人类化石而闻名于世。随着2024年来的持续野外发掘工作展开,大量哺乳动物化石陆续产出,具有重要的研究意义。2024年11月27日,中国科学院古脊椎动物与古人类所江左其杲副研究员、吴秀杰研究员、同号文研究员、刘金毅研究员、马姣副研究员等人与瑞典自然历史博物馆Lars Werdelin合作,在Annales Zoologici Fennici在...

中国农业科学院深圳农业基因组所萧玉涛团队揭示玉米螟基因组结构变异介导适应性进化的机制(图)

基因 萧玉涛 结构 进化

2024/11/26

2024年11月16日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)萧玉涛团队在《细胞报告(Cell Reports)》上在线发表了题为“Landscape of structural variants reveals insights for local adaptations in the Asian corn borer”的研究论文。该研究通过构建首个亚...

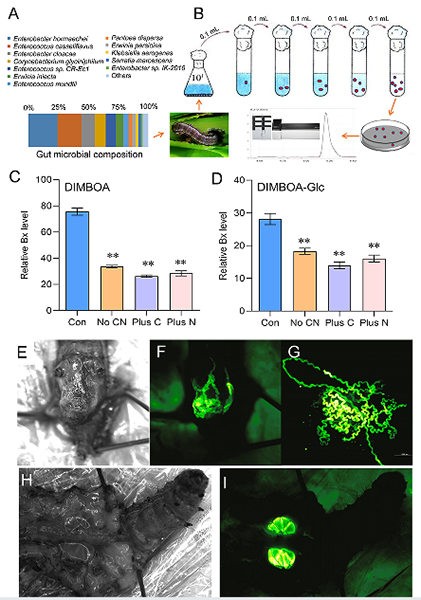

草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)是全球玉米稳产增产的重大威胁。玉米会产生丁布类化合物(benzoxazinoids,BXs)作为抵御草地贪夜蛾的主要次生代谢产物。然而,人们此前并不清楚草地贪夜蛾消化系统中的某些内生菌是否能够以及如何代谢 Bxs,进而在其取食玉米叶片时增强其适应性。研究人员以 Bxs 作为唯一碳氮源,成功从草地贪夜蛾幼虫的...

中国科学院动物研究所周旭明团队在动物生态和进化发育等领域取得部分进展(图)

周旭明 动物生态 进化发育 病毒

2024/11/14

(1)探究蝙蝠独特适应性特征分子基础及演化历史:中国科学院动物研究所周旭明研究员团队利用新测序和组装了17个蝙蝠和2个近缘物种的基因组探究蝙蝠独特适应性特征分子基础及演化历史。通过比较基因组学研究,研究发现蝙蝠新获得的某些DNA区域表现出增强子信号,能够促进与线粒体能量代谢相关基因的高表达,而能量的高消耗正是飞行所必需的。同时,该研究还确定了蝙蝠总科和兔唇蝠总科的分类地位,并证明阳蝙蝠亚目长期存在...

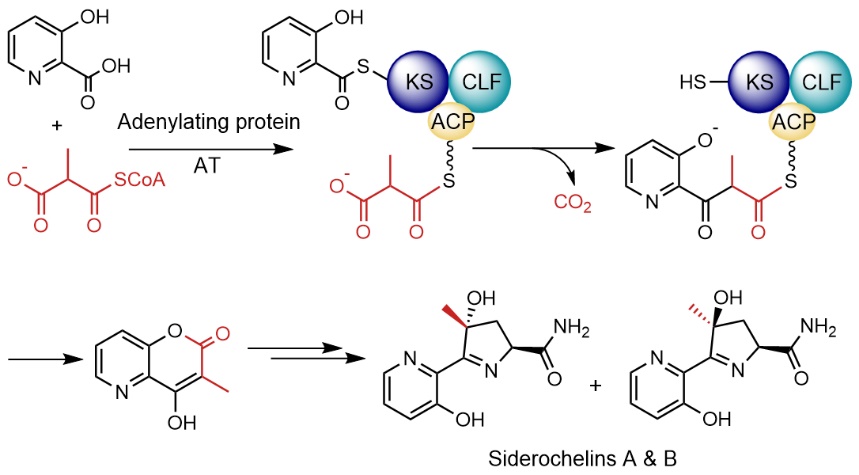

中国科学院上海有机所在II型聚酮合酶研究方向取得进展(图)

聚酮合酶 进化 催化

2024/11/8

2024年11月6日,中国科学院上海有机化学研究所刘文课题组在Nature Synthesis上在线发表了题为“Analysis of siderochelin biosynthesis reveals that a type II polyketide synthase catalyses diketide formation”的研究成果(https://www.nature.com/artic...