搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 仿生学”相关记录124条 . 查询时间(2.431 秒)

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所片上偏振探测系统助力光通信与仿生视觉(图)

探测 系统 通信 仿生

2025/4/2

在数字化浪潮席卷全球的当下,光通信和人工视觉技术正以前所未有的速度发展,推动着从通信到医疗、从安全监控到自动驾驶等众多领域的变革。然而,传统偏振光检测技术存在的固有缺陷——体积庞大、制造复杂以及成本高昂——已成为制约相关领域技术迭代的核心瓶颈。

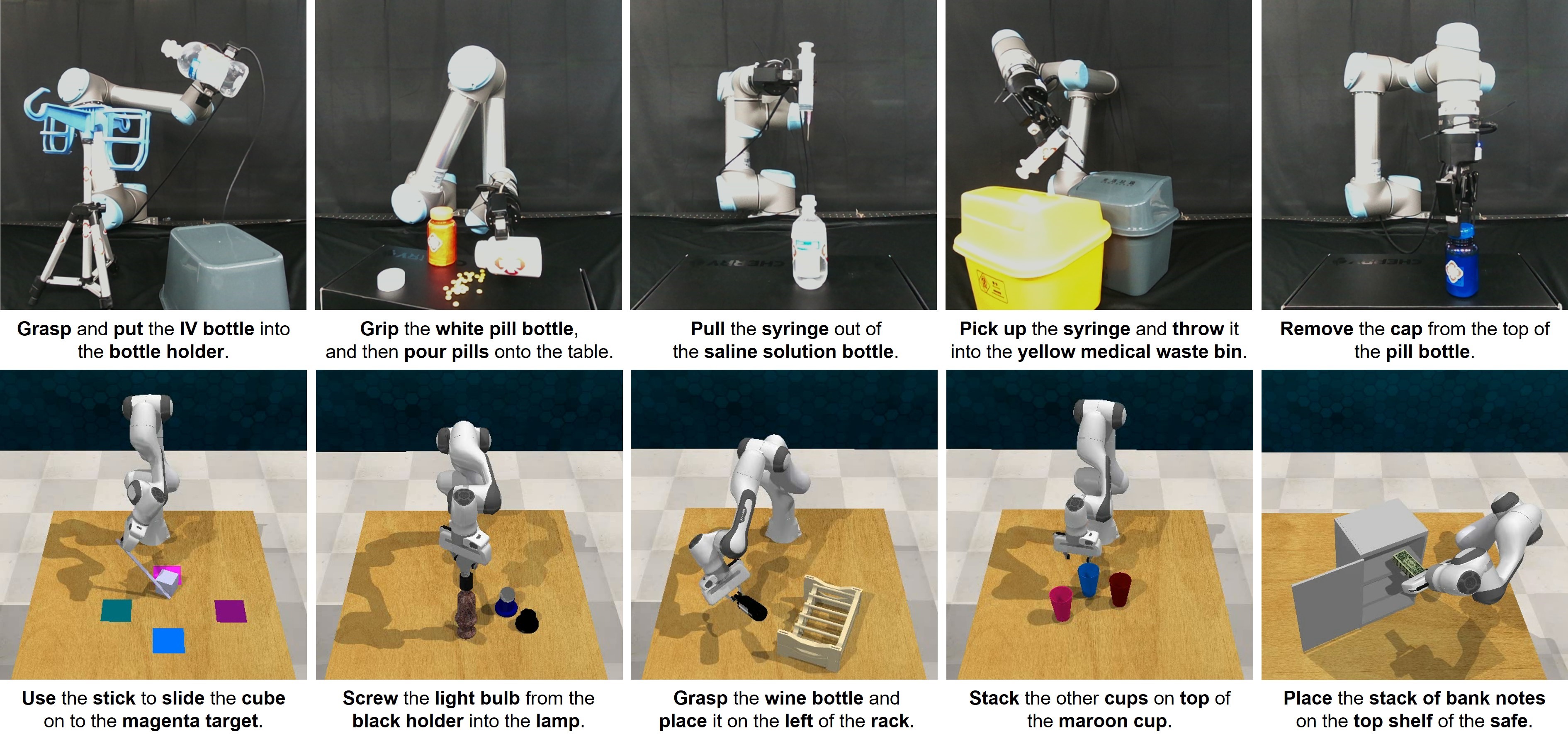

2025年3月26日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所智能仿生研究中心徐升团队与澳门大学杨志新团队合作,在机器人学习领域取得突破,提出了一种基于三维视觉融合注意力机制的端到端多模态模型——Fusion-Perception-to-Action Transformer(FP2AT)。该算法通过融合全局与局部体素网格特征,结合本体感知信息,显著提升了机器人在复杂三维场景中的精细操作能力。研究成果以“...

能源绿色低碳发展是实现双碳目标的关键。二氧化碳和氢气的分离对于甲烷高效转化、炼厂尾气回收具有重要意义。与传统分离技术相比,膜分离技术具有能耗低、操作简便和环境友好等优势。因此,开发兼具高渗透性及高选择性的氢气/二氧化碳分离膜成为科技界及产业界的焦点。作为新一代气体分离膜,金属有机框架(metal-organic framework, MOFs)膜制备过程中易产生晶间缺陷,导致选择性较低。

中国科学院上海微系统所在机器视觉领域提出不依赖双目校正的立体深度估计方法(图)

机器 仿生 智能

2025/2/28

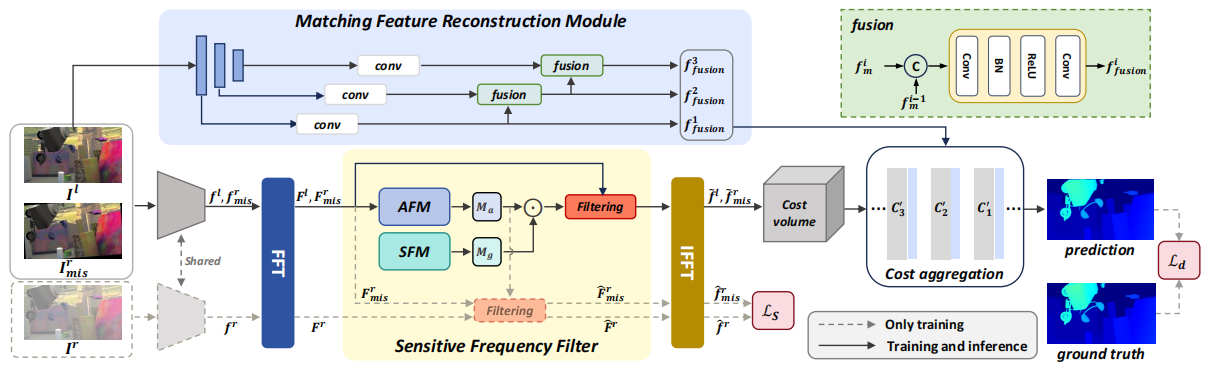

2025年2月28日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所仿生视觉系统实验室李嘉茂研究员团队在双目立体视觉深度估计领域取得重要进展。题目为“F2R2: Frequency Filtering-based Rectification Robustness Method for Stereo Matching”的成果被机器人领域顶级国际学术会议2025 IEEE International Confe...

自1931年Kistler开创性提出气凝胶概念以来,气凝胶相关研究呈现出蓬勃发展之势。作为一种具有三维固体网络和连续孔结构的关键纳米材料,气凝胶展现出超低密度、超高孔隙率、极高比表面积和极低热导率等一系列独特性能,已在材料科学、溶胶-凝胶化学、物理学以及生物学等多个学科中取得了显著进展。然而,气凝胶本征的机械脆性导致其结构和功能可设计性受限。3D打印技术突破了传统加工方法的局限,轻松实现气凝胶宏观...

钌(Ru)作为氢氧化反应(HOR)的最佳候选材料之一,在阴离子交换膜燃料电池(AEMFCs)中引起了广泛的关注,但由于其具有很强的氢氧根亲和性,在碱性条件下动力学缓慢。

南京大学李承辉课题组:可用于治疗大体积肌肉缺失的多功能人工肌肉(图)

肌肉缺失 人工肌肉 仿生学

2024/11/28

中国科学技术大学党委宣传部第二届仿生界面材料会议在苏州高研院召开(图)

仿生 界面 材料

2024/9/30

2024年9月8日至10日,第二届仿生界面材料会议在中国科学技术大学苏州高等研究院顺利召开。本次会议吸引了来自国内外的120余位仿生纳米界面材料领域的专家学者参会,其中包括9位院士、11位国家杰出青年科学基金获得者。苏州市委常委、常务副市长顾海东,中国科学院院士、第三世界科学院院士、中国科大纳米科学技术学院院长江雷,中国科大校长特别助理、苏州高研院党委书记、执行院长褚家如,苏州高研院副院长屠兢、倪...

中国科学院金属研究所仿生图案化半导体光催化材料面板研究取得新进展(图)

仿生 半导体 光催化材料

2024/9/27

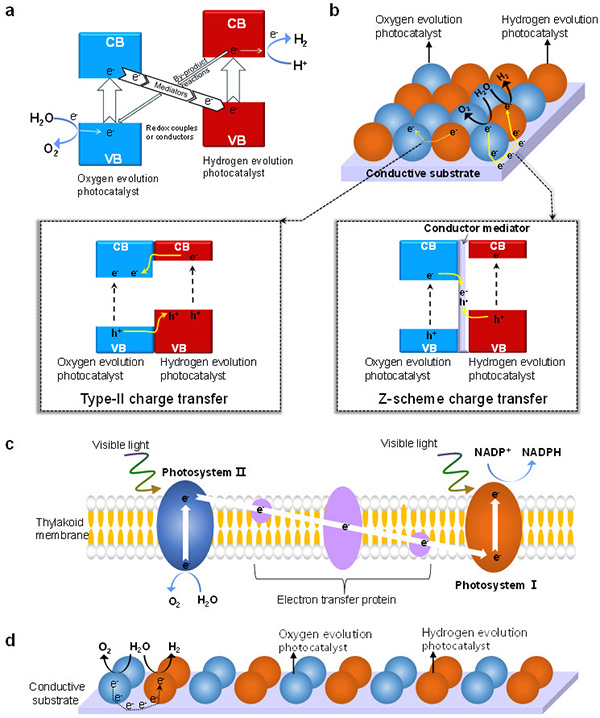

太阳能光催化分解水制取绿氢,是前沿和颠覆性低碳技术,在助力实现“双碳”战略目标方面极具潜力。该技术主要是利用太阳光谱中的紫外和可见光来驱动半导体光催化材料,以满足水分解所需的能量要求。其中,发展高效的半导体光催化材料是该技术走向应用的关键。经历近半个世纪的持续研究,半导体光催化材料对占比太阳光谱不足5%的紫外光的利用效率已近100%,而对占太阳光谱中占比达45%的可见光的利用效率却很低。究其原因是...

体内铜离子的异常积累会造成组织损伤,并且与诸多疾病的病理过程密切相关(如威尔逊氏病、阿尔茨海默症、帕金森症、癌症和角膜色素沉着等)。因此,监测内源性铜和外源性铜并将其维持在正常水平是早期诊断和治疗各种铜离子异常积累相关疾病的关键步骤。需要注意的是,同时实现体内外铜离子的识别,清除体内多余铜离子并逆转高浓度铜诱导的组织损伤是一个巨大的挑战。

中国科大在仿生光电神经感知器件领域取得新突破(图)

仿生 光电神经 器件

2024/9/11

2024年9月1日,中国科学技术大学党委宣传部微电子学院孙海定教授iGaN Lab课题组与武汉大学刘胜院士团队合作,在仿生光电神经感知器件的前沿研究中取得重要进展。研究团队成功开发以第三代半导体氮化镓(GaN)为核心材料的光电神经突触器件,实现具有化学调控的神经形态功能。该器件首次提出利用光电化学器件架构,结合传统半导体构筑新型半导体/电解质异质界面,并逼真模拟了生物体中的复杂视觉行为。该成果以“...

全球建筑热调节的能源消耗占比超过40%,这一数据突显了发展低碳建筑结构的必要性。低导热系数的气凝胶保温材料在节能建筑中展现出广阔的应用前景,但其广泛应用受到机械稳健性、热稳定性和耐火性不足的挑战。

中国科学院化学研究所李峻柏课题组在人工模拟生物能量代谢方面取得新进展(图)

李峻柏 人工模拟 代谢 仿生分子

2024/8/23

利用仿生超分子组装策略,在多层次上构筑类生命组装体,模拟自然界生命体的结构和功能,有助于深入阐明关键生命活动的物理化学机制,并有效干预甚至逆转疾病进程。生物能量代谢(包括合成代谢和分解代谢)在生命体中涉及数量众多且时空有序的生物酶催化级联化学反应。目前,通过仿生分子组装技术在体外构建单一体系,实现生物能量合成代谢和分解代谢的双向人工模拟仍然存在巨大挑战。

2024年7月9日,国家纳米科学中心陈玉鹏副研究员和中国科学技术大学朱忠鹏研究员在仿生湿态传感界面领域取得系列研究进展,受英国皇家化学会邀请,以Bioinspired multi-scale interface design for wet gas sensing based on rational water management 为题,在Materials HorizonsQ...